こんにちは、ゆうぞうです。(@you3tips)

私が建物の登記申請で特に気をつけていることの1つに「鉄骨造」と「軽量鉄骨造」の違いがあります。

その理由として、よくお世話になっているハウスメーカー様の案件で「軽量鉄骨」で建てられた建物でも建築確認申請書類には「鉄骨造」と記載されており、

「○○造」の構造欄を間違うとその後の権利の登記で支払う登録免許税が大きく変わることから間違うと大事になってしまう為です。

この記事では不動産登記における「軽量鉄骨造」と「(重量)鉄骨造」の違いとその取り扱い、登録免許税の差額についてご紹介いたします。

鉄骨造と軽量鉄骨造の違いと取り扱いについて

軽量鉄骨と(重量)鉄骨造の違いですが、

この2つの違いはズバリ厚みです。

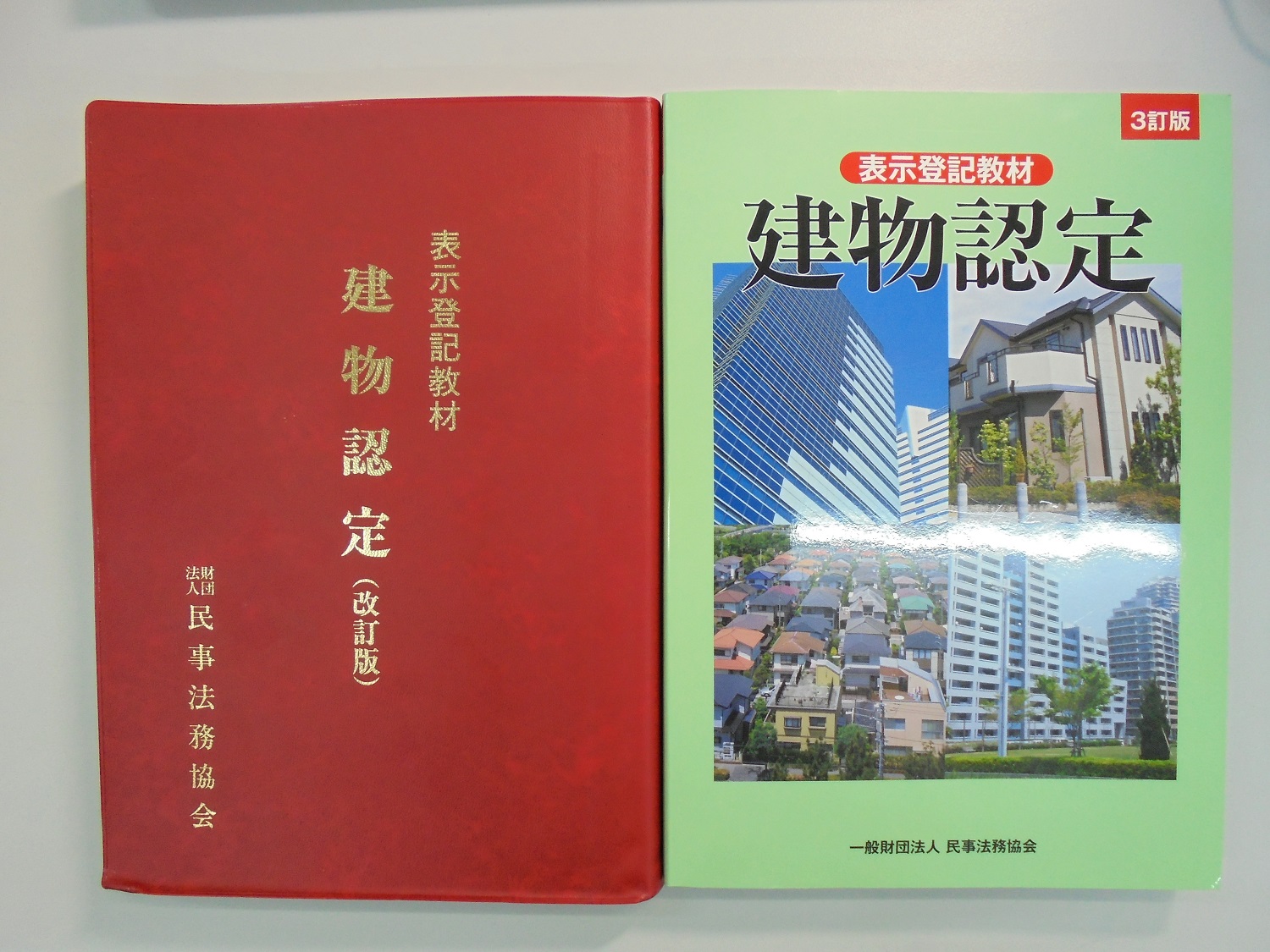

土地家屋調査士の多くが愛用している「建物認定(3訂版)」には1mm〜6mm程度と記述されています。

これは建物認定(改訂版)、いわゆる「赤本」にあった4mm未満の鋼板又は帯鋼から形成された部材を軽量鉄骨造とした記述と異なっており、改訂時に見解を改めております。

更に私が所属する管轄法務局の登記官にも直接確認したのですが、こちらの見解も割れました。

山形地方法務局の扱いとしては1.6mm~4.6mmを軽量鉄骨造とし、4.7mm以上を鉄骨造として取り扱うのだそうです。

以下2つの違いと取り扱いをまとめます。

建物認定(3訂版)

- 軽量鉄骨:1mm〜6mm程度

- 重量鉄骨:6mm以上

山形地方法務局の見解

- 軽量鉄骨造:1.6mm~4.6mm

- 重量鉄骨造:4.7mm以上

軽量鉄骨造の住宅例:セキスイハイム、積水ハウス、ダイワハウスなど

軽鉄と重鉄では登録免許税にどれくらい差額がでるか実際に計算してみましょう。

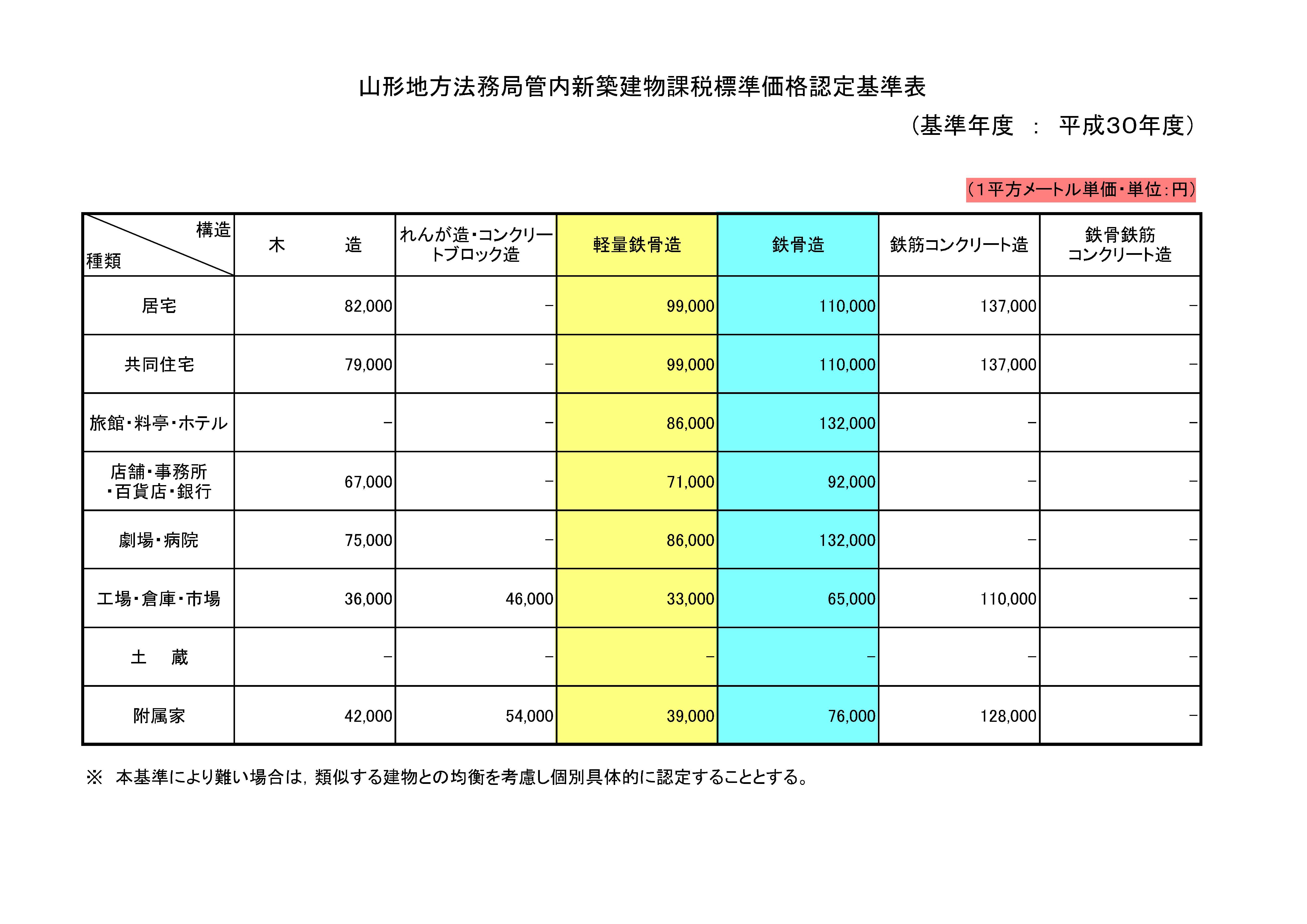

上表は『山形地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表』といい、建物の権利の登記をおこなう際に登録免許税の算出で使用します。

建物の種類が「居宅」の場合で表をご覧いただくと

軽量鉄骨造と鉄骨造の1㎡あたりの課税標準価格が11,000円違うことがわかります。(管轄法務局で金額が異なります。)

では下記の条件で具体的に計算してみたいと思います。

【条件】

- 登記の目的:所有権保存登記

- 種類:居宅

- 構造:軽量鉄骨造平家建

- 床面積:95・00㎡

- 特定認定長期優良住宅

- 住宅用家屋証明書による登録免許税の軽減あり(軽減税率1/1000)

課税標準の計算

新築建物の所有権保存登記における課税標準の計算は先程の『山形地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表』を使用します。

居宅の軽量鉄骨造だと1㎡あたりの課税標準価格が99,000円ですので、

- 課税標準価格 ⇒ 99,000円×95㎡=9,405,000円(軽量鉄骨)

また、これが重量鉄骨造の場合だと1㎡あたりの課税標準価格が110,000円なので、下記のとおりとなります。

- 課税標準価格 ⇒ 110,000円×95㎡=10,450,000円(重量鉄骨)

登録免許税の計算

居宅の軽量鉄骨造、長期優良住宅、住宅用家屋証明書有りの場合ですので、計算すると下記のとおりになります。

- 登録免許税 ⇒ 9,405,000円÷1000(軽減税率1/1000)=9,405円(軽量鉄骨)

またこれが重量鉄骨造に変わると

- 登録免許税 ⇒ 10,450,000円÷1000(軽減税率1/1000)=10,450円(重量鉄骨)

その差額は1,045円。

あれ、意外と差額でませんね。でも登録免許税の軽減措置がなければその4倍(税率4/1000)ですし、後から市役所からやってくる固定資産税にも影響してきますので、建主様にとっては大きな違いですよね。

例え間違ったとしてもすぐに建物表題部更正登記をおこなうことが出来れば最小の被害で済むかもしれませんが、新築後数年経ってから間違いが発覚した場合その数年は重量鉄骨として課税されている可能性が高いです。

さいごに

建物登記は「簡単な仕事」というイメージをお持ちの方が多いように感じる(私の勝手な印象です)のですが、実際には注意するポイントも多く、考えれば考えるほど深いなと思います。

案件1つ1つで学びが多く、常に学習なのだと痛感させられます。

実務を通して学んだことをこの場でいろいろとアウトプットして皆様のお役に立てれば幸いです。

では、また。

建物認定(3訂版)

- 軽量鉄骨:1mm〜6mm程度

- 重量鉄骨:6mm以上

山形地方法務局の見解

- 軽量鉄骨造:1.6mm~4.6mm

- 重量鉄骨造:4.7mm以上

軽量鉄骨造の住宅例:セキスイハイム、積水ハウス、ダイワハウスなど

最後までお読みいただき有難うございます。

にほんブログ村

![[測量tips]先細プライヤ](https://hikkainokanata.chosashi-sato.com/wp-content/uploads/2019/05/測量tips先細プライヤ-2-150x150.png)